国保のしくみ

国保(国民健康保険)とは、病気やけがに備えて、加入者のみなさんが保険税(料)としてお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費を支出する相互扶助の制度です。

病気やケガで医療機関や薬局を受診する場合に、「国民健康保険証」を窓口に提示することで医療費の一定の割合を国民健康保険が負担します。

この国保の事業を運営するのは、みなさんの住んでいる市町村(または国保組合)で、これを「保険者」といいます。 それに対して加入者であるみなさんを「被保険者」といいます。

国保は加入者(被保険者)が納める保険料(税)や国などの補助金によって運営されています。

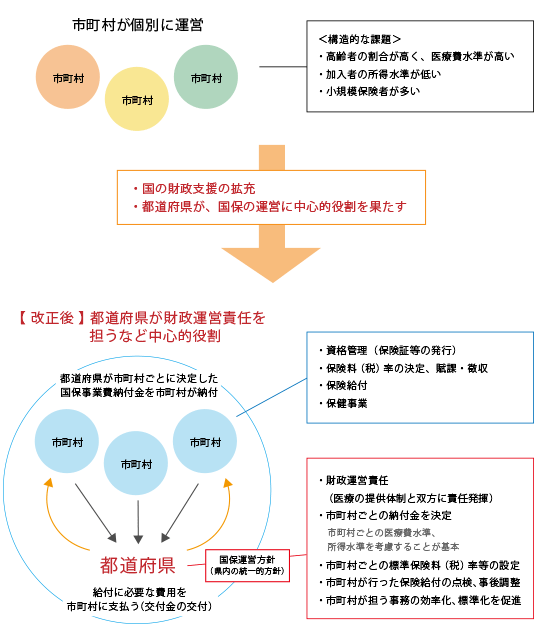

平成30年4月制度改正の概要

制度改正により、平成30年4月から県と市町村が共同して国民健康保険を運営していくことになりました。

県は、市町村とともに国保運営を行い、安定的な財政運営を担うなど、中心的な役割となりました。

市町村は引き続き、資格管理(保険証の発行など)や保険料(税)の賦課・徴収、保険給付、保健事業を行います。

制度改正後の国保の運営に係る新潟県と市町村それぞれの役割

| 制度改正の方向性 |

|---|

| 1. 運営の在り方(総論) | - 新潟県が、県内の市町村とともに、国保の運営を担います。

- 新潟県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、安定的な制度を作ります。

- 新潟県が、県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化を推進していきます。

|

| 新潟県の主な役割 | 市町村の主な役割 |

|---|

| 2. 財政運営 | 財政運営の責任主体- 市町村ごとの国保事業費納付金を決定します。

- 財政安定化基金の設置・運営を行います。

| |

| 3. 資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化を推進していきます。

※4、5も同様 | - 地域住民と身近な関係の中、資格を管理します。

(保険証や限度額適用認定証等の発行)

|

| 4. 保険料(税)の決定、賦課・徴収 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料(税)率を算定し、公表します。 | - 標準保険料率等を参考に保険料(税)率を決定します。

- 個々の事情に応じた賦課・徴収を行います。

|

| 5. 保険給付 | - 給付に必要な費用を市町村に対して支払います。

- 市町村が行った保険給付の点検を行います。

| - 保険給付の決定を行います。

- 個々の事情に応じた窓口負担減免等を行います。

|

| 6. 保健事業 | 市町村に対し、必要な助言や支援を行います。 | - 加入者の特性等に応じたきめ細かい保健事業を実施します。

(データヘルス事業等)

|

加入者への影響等

【 変わったこと 】

- 高額療養費の多数回該当が県単位で通算され、負担が軽減されるようになりました。

県内の他市町村へ転出した場合で「世帯の継続性」が認められた場合(※1)、高額療養費の多数回該当(※2)の該当回数が通算され、自己負担が軽減されます。

(※1) 世帯合併や世帯分離など世帯の状況に応じて、一部「世帯の継続性」が認められないことがあります。「世帯の継続性」については こちら(厚生労働省資料)(PDF:1.25メガバイト)

こちら(厚生労働省資料)(PDF:1.25メガバイト)

(※2) 過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる制度

【 変わらないこと 】

- 医療機関のかかり方

医療機関には、これまでどおり保険証を提示することで受診することができます。 - 届出や申請の窓口・保険料(税)の納付先

加入・脱退などの各種届出や高額療養費の申請、保険証や限度額適用認定証の交付申請などは、これまでどおりお住まいの市町村の国保担当窓口で行うことができます。

保険料(税)は、これまでどおりお住まいの市町村に納めます。